今回は、かなりマニアックな企画です。

東海道新幹線の車窓から、鉄道唱歌に出てくる旅情風景を楽しもうという企画!

さて、鉄道唱歌に出てくる風景をどのくらいカメラに収めてご紹介できるでしょうか。

鉄道唱歌とは

明治時代に大和田建樹によって作詞された、鉄道沿線の名所・名物を歌った唱歌。歌詞は基本七五調で作詞されている。NHK Eテレの「にほんごであそぼ」の中で、おおたか清流が歌っているので、子供にも少し馴染みがあるかも。

旅の助っ人(持ち物)

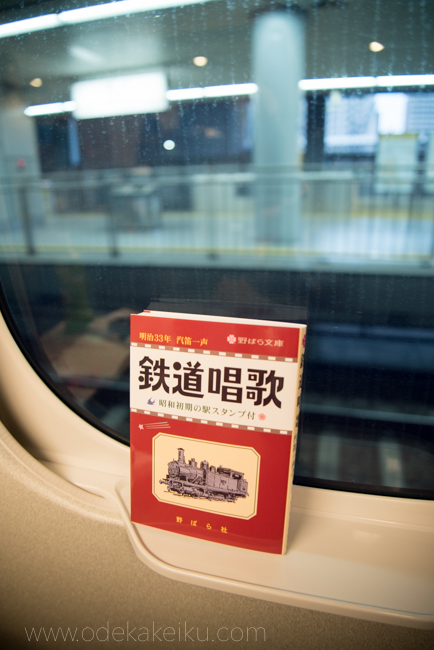

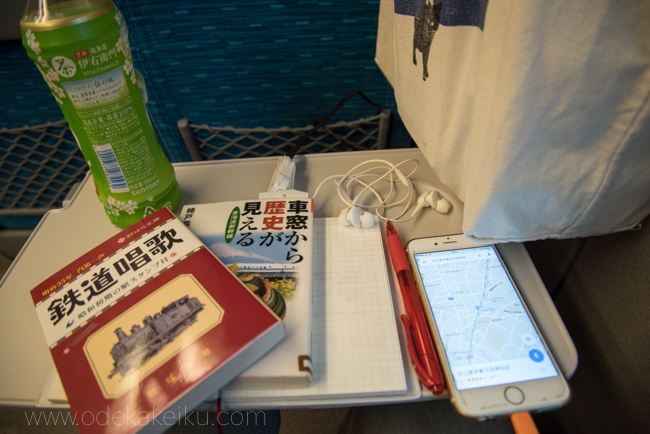

・鉄道唱歌(文庫) 野ばら社

大型書店に行っても、なかなか鉄道唱歌全体の歌詞が載っている本がなくて苦労しました。

おそらく唯一、鉄道唱歌を全部網羅しているのがこちらの文庫本。野ばら社さんは、旅行系の出版社ではなく、歌集などを多くだされている出版社です。

・車窓から歴史が見えるー東海道新幹線(祥伝社黄金文庫ー日本史の旅)

予想以上に、おもしろかったです。車窓から見える歴史秘話満載の本です。東海道新幹線に乗ってるのが日常になってしまっている出張マンの方や、修学旅行生も楽しめながら読めるのでは、ないでしょうか。

・iPhone グーグルマップ

日頃、東京から関西西日本方面へは、仕事でもレジャーでも飛行機を多用しているので、東海道新幹線の車窓は、あまり見慣れていません。地図を見ながら現在地を追っていくことも検討しましたが、やはり不安なので、より正確に現在地把握するために、GPSという名の文明の利器を駆使したグーグルマップ先生にご協力を願いました。

もちろん、起動のままでは電池の消耗がはげしいので、新幹線のコンセントにつなぎながらの使用です。

それと、もちろんイヤホンで聞くBGMは、鉄道唱歌ですw

・筆記用具

鉄道唱歌に出てきた名所や駅の通過時間をメモ

新幹線の座席

今回は、東京駅6:20発、のぞみ151号広島行きに乗車です。まだ寒い3月の週末、残念ながら、あいにくの空模様です。

座席はE席を指定しました。

北側 l E 席 l D席 l 通路 l C席 l B席 l A席 l 南側

E席は、東京から新大阪方面へ向かって進行方向右側、主に北側の席です。

E席側は富士山や城郭などの名所の数々が、反対のA席より多く見られます。

A席は、お主に南側なので、午前中は日差しが強く、日によってはブラインドを下げていないといられないほど。ただ、海を見たい方は、A席がいいでしょう。また、E席と違って、新大阪方面は対向の新幹線がないので、展望を遮られることもないです。

東京〜名古屋

東京駅を定刻の6時20分に発車です。

残念ながら、鉄道唱歌には東京駅がありません。

鉄道唱歌の初版が発行された1900年頃には、まだ東京駅は存在していませんでした。東京駅の開業は意外にも遅く1914年 (大正3年)に開業しました。

東京駅を出て2分20秒(6:22ごろ)で新橋駅通過です。

汽笛一声新橋を

はや我が汽車は離れたり

愛宕の山に入り残る

月を旅路の友として

鉄道唱歌で一番有名な節です。新橋駅の汐留口には、C−58機関車の動輪と鉄道唱歌の歌碑が建てられています。また、近くの汐留には、旧新橋停車場駅の再現もあります。愛宕の山は、新幹線からは確認できませんでした。

東京駅を出て7分。定刻の6:27品川駅停車です。

窓より近く品川の

台場も見えて波白く

海のあなたにうすがすむ

山は上総か房州か

当時は本当に、海が駅のそばにあったんですね。現在は品川駅から品川埠頭までは1キロ以上はあろうかと思います。

公文付属の図・五号 新橋横浜間鉄道の図(明治5年)

少し脱線します(新幹線じゃないですよ)。

先日、国立公文書館を訪れた時に、開設当時の品川駅の場所が描かれた資料が展示されていました。当時は、噴煙をまきあげて走る蒸気機関車が、街中を走られるのは迷惑だったようです。海岸部というか、品川までは海の上を走っていたのがわかります。

さて、品川からは、新幹線は東海道線とは、はるか内陸を走ります。鉄道唱歌に歌われている、横浜、鎌倉横須賀(支線)をはるかに過ぎていきます。

東京駅を出て約28分後(6:48)相模の馬入川(相模川)を通過です。

このあたりでは、新幹線は時速270キロ近くを出していると思われるのであっという間の通過です。

支線をあとに立ちかえり

わたる相模の馬入川

海水浴に名を得たる

大磯みえて波すずし

東京駅を出て約32分後。小田原の手前、箱根の山が見えてきました。

国府津おるれば電車あり

酒匂 小田原とおからず

箱根八里の山道も

あれ見よ雲の間より

この後、熱海を通過して、東京を出て39分後に新丹那トンネル。

このトンネルは、戦前から計画があった弾丸列車用に、戦前に工事を開始していたトンネル(戦況悪化にともない一時中止)を今、新幹線が走っているとのこと。

【車窓から歴史が見えるー東海道新幹線より】

東京駅を出て約49分後 富士川を通過です。

鳥の羽音におどろきて

平家のはなしは昔にて

今は汽車ゆく富士川を

下るは身延の帰り舟

「鳥の羽音」とは、源平合戦の富士川の戦い(1180年)で、水鳥の羽音に驚いた平家側が、大混乱になり撤退したというエピソードから。鉄道唱歌は歴史も学べます。

東京駅を出て約56分で、静岡駅通過。

静岡駅通過後すぐに安倍川を渡ります。

駿州一の大都会

静岡いでて安倍川を

わたればここぞ宇津の谷の

山きりぬきし洞の道

東京駅を出て、約62分後、大井川を通過です。

春さく花の藤枝も

すぎて島田の大井川

むかしは人を肩にのせ

わたりし話も夢のあと

鉄道唱歌に歌われているように、江戸時代、大井川では人を肩にのせて渡っていました。悪天候や増水時は、何日も足止めされたようです。

そんな大井川を、新幹線は数秒で通過します。

東京駅を出て約67分後、掛川駅を通過です。掛川城の天守閣が見えます。

東京駅を出て約72分後、天竜川を通過。

掛川 袋井 中泉

いつしかあとに早なりて

さかまき来る天竜の

川瀬の波に雪ぞちる 【第1集26】

天竜川は、作者の思いれがあるのか、次の節にも続きます。

この水上(みなかみ)にありと聞く

諏訪の湖水の冬景色

雪と氷の懸橋(かけはし)を

わたるは神か里人か 【第1集27】

たしかに、この天竜川の上流が信州の諏訪湖とは、忘れていました。鉄道唱歌は地理の勉強にもなります。

天竜川を通過後、約2分ほどで浜松駅を通過です。

琴ひく風の浜松も

菜種に蝶の舞阪も

うしろに走る愉快さを

うたうか磯の波のこえ

東海道線で浜松駅から名古屋方面へ3つめの駅、舞阪という駅があります。

東海道五十三次の三十番目の宿場が舞阪宿。

菜種に蝶の舞阪という(菜の花に蝶々が舞っている)掛詞にしているのでしょうか。何気ない旅の情景を歌詞にしているところが、またいいです。

浜松駅を通過後、またすぐに浜名湖です。

煙を水に横たえて

わたる浜名の橋の上

たもと涼しく吹く風に

夏ものこらずなりにけり

東京駅を出て約82分後、豊橋駅を通過です。

豊橋おりて乗る汽車は

これぞ豊川稲荷道

東海道にてすぐれたる

海のながめは蒲郡

豊橋おりて乗る汽車とは、当時の豊川鉄道、現在の飯田線です。

もともとは、豊川稲荷参拝の目的のために敷かれた鉄道でした。

定刻通り、約1時間40分で名古屋駅に到着です。

名たかき金の鯱(しゃちほこ)は

名古屋の城の光なり

地震の話まだ消えぬ

岐阜の鵜飼も見てゆかん

「伊勢は津で持つ、津は伊勢で持つ、尾張名古屋は城で持つ」(伊勢音頭)と歌われるだけあって、名古屋城は今も昔も名古屋の光なのでしょう。

よく名古屋の知人が「名古屋は、何もない」と言っていました。たしかに鉄道唱歌でも、東京、大阪に次ぐ大都市なのに、名古屋の記載が短いです。「日本一だよ名古屋のお城、城がなければただの町」という地元の歌もあるとか。

「地震の話、まだ消えぬ」とは、1891年(明治24年)に起きた濃尾地震のことです。

震源地は現在の岐阜県本巣市。マグニチュード8.0、震度7、死者7,273人。

日本の陸地で発生した直下型地震としては、現在でも観測至上最大の地震です。こういった当時の時事ネタも鉄道唱歌には歌われています。